После завоевания власти большевики должны были решить две задачи: удержать ее в острой борьбе с другими социалистическими партиями и создать новую государственность взамен рушившейся старой.

То, что борьба предстоит нелегкая, показал II Всероссийский съезд Советов. Меньшевики и правые эсеры осудили на нем действия большевиков и потребовали создать совместно с Временным правительством новый кабинет министров. Получив отказ, эти фракции покинули съезд. Левые эсеры на съезде остались, но отказались войти в правительство.

По предложению В. И. Ленина съезд принял декреты о мире (выход России из войны, мир без аннексий и контрибуций, невозвращение Россией долгов царского правительства), о власти (переход власти к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов) и о земле (отмена частной собственности на землю, уравнительное землепользование, периодические переделы земли, запрещение аренды и наемного труда. По сути, это был проект эсеров).

На съезде было сформировано первое советское правительство - Совет Народных Комиссаров (СНК) во главе с В. И. Лениным. Был избран Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК), куда наряду с большевиками вошли левые эсеры.

Принятые съездом декреты и избранные на нем органы объявлялись временными и существовали до созыва Учредительного собрания.

Принятая 2 ноября "Декларация прав народов России" провозглашала уничтожение национального гнета, предоставляла равноправие, самоопределение наций вплоть до отделения и образования самостоятельного государства, отменяла все национальные и религиозные привилегии и ограничения, объявляла свободное развитие любой народности.

Были ликвидированы сословия; уравнены гражданские права мужчин и женщин; церковь отделена от государства, а школа от церкви.

Для "борьбы с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией" в декабре 1917 г. была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) во главе с Ф. Э. Дзержинским.

Вслед за Петроградом советская власть устанавливалась по всей стране, однако не везде мирно и бескровно.

Только после кровопролитных боев взяли власть Советы в Москве, не без оружия утверждалась новая власть на Дону, Кубани, Южном Урале. В основном мирно советская власть устанавливалась в Центрально-промышленном районе.

В октябре-ноябре советскими стали Эстония, Белоруссия, Баку. В Грузии, Азербайджане, Армении победили силы, отстаивавшие свой суверенитет.

В начале 1918 была свергнута власть Центральной рады на Украине. Под контроль Советов перешли Крым и Средняя Азия (за исключением Хивы и Бухары).

С конца октября 1917 г. по март 1918 г. советская власть утвердилась почти на всей территории бывшей Российской империи.

Причины такого "триумфального шествия" заключались в том, что первые декреты, носившие общедемократический характер, отвечали жизненным интересам большинства населения страны.

Вставшие в оппозицию к большевикам эсеры и меньшевики надеялись взять власть с помощью Учредительного собрания.

По итогам выборов в Учредительное собрание большевики собрали 23,9% голосов избирателей, эсеры - 40%, кадеты - 4,7%, меньшевики - 2,3%.

Еще перед выборами большевики заявляли, что Советы являются наиболее приемлемой формой народовластия. После получения большинства на выборах их уверенность окрепла. Однако рассчитывать на то, что депутаты согласятся передать власть большевикам, было нереально. Это и решило судьбу Учредительного собрания. В ночь на 7 января 1918 г. декретом ВЦИК оно было распущено, тем самым социалисты потеряли всякую возможность устранения большевиков мирным путем.

В январе 1918 г. произошло объединение Совета рабочих и солдатских депутатов с Советом крестьянских депутатов. Россия была провозглашена Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой (РСФСР). Высшим органом власти становился Всероссийский съезд Советов, а в промежутках между его заседаниями - избранный на нем Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК). Высшим исполнительным органом оставался Совнарком.

В новый состав ВЦИК вошли представители меньшевиков и эсеров. Однако уже в марте 1918 г. блок большевиков и левых эсеров распался. Левые эсеры вышли из правительства в знак протеста против заключенного 3 марта Брестского мира. Через три месяца из ВЦИК и местных Советов были выведены меньшевики и правые эсеры, а в июле 1918 г. - левые эсеры, попытавшиеся поднять в Москве антибольшевистский мятеж. В стране устанавливалась однопартийная система.

Главным поводом, послужившим к ликвидации в стране многопартийности, послужило подписание Брестского мира.

Еще 7 ноября 1917 г. нарком по иностранным делам Л. Д. Троцкий обратился к воюющим державам с предложением заключить мир. Согласие было получено только от Германии.

Будучи сторонником мировой революции В. И. Ленин тем не менее понимал, что для России, с ее разрушенной войной экономикой и ослабленной армией, продолжение войны будет гибельным прежде всего для большевистского режима. Категорически против заключения мира выступила группа Н. И. Бухарина, надеявшаяся, что продолжившаяся война зажжет пожар мировой революции.

Особую позицию отстаивал Л. Д. Троцкий, предложив: "Армию демобилизовать, но мира не подписывать". Он полагал, что у Германии нет сил для наступления, а большевики, таким образом, останутся с "чистыми руками", не проводя никаких сепаратных переговоров. Возглавляя российскую делегацию, он старался переговоры затянуть, с тем чтобы потом, заявив о неприемлемости для России германских условий, прервать переговоры. В результате такой компромиссной тактики немцы начали наступление на Восточном фронте, а советское правительство получило ультиматум с еще более тяжелыми условиями.

Под угрозой отставки В. И. Ленину удалось убедить ЦК партии, а затем и ВЦИК принять условия Германии.

По этому договору Россия теряла Польшу, Литву, Латвию, Украину, некоторые районы Закавказья.

С первых дней своего существования новая власть пыталась выстроить экономическую модель в соответствии со своими о ней представлениями: ликвидация частной собственности на средства производства, обобществление их, отсутствие товарно-денежных отношений при наличии административного продуктораспреде-ления из единого центра.

В ноябре 1917 г. были приняты декрет и "Положение о рабочем контроле", которые распространялись на производство, куплю-продажу сырья и готовой продукции, финансовую деятельность предприятий. Ликвидировалась коммерческая тайна. Вся деловая переписка, книги, отчеты поступали в распоряжение контролеров, что не могло не вызвать резкого протеста со стороны промышленников.

Начинается национализация частных банков и отдельных предприятий, а с лета 1918 г. - и целых промышленных отраслей. Национализированные предприятия передавались в ведение Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ).

Политика большевиков в области сельского хозяйства также не отличалась особым демократизмом.

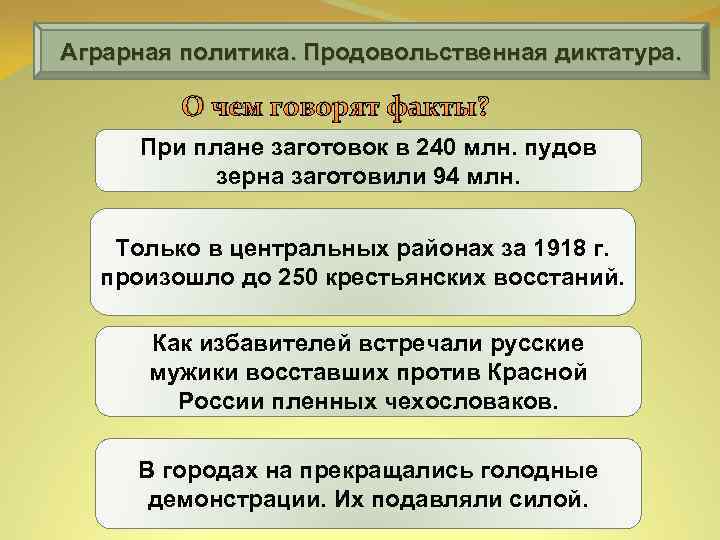

На основании декрета "О предоставлении народному комиссару продовольствия чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими" большевики перешли от товарообмена между городом и деревней к изъятию "излишков" продовольствия и сосредоточения их в руках Наркомпрода. Для практической реализации такой политики были созданы вооруженные продотряды из рабочих.

Чтобы не восстановить против себя все слои деревни, большевики пошли на создание комбедов (комитетов бедноты), которые должны были содействовать продотрядам в изъятии "излишков" у зажиточных крестьян. Организация комбедов расколола деревню на сторонников и противников советской власти. Изъятие зерна, перераспределение хлебных запасов, орудий труда, промышленных изделий сеяли вражду и ненависть среди крестьян. Таким образом, власть, объявившая себя демократией, за короткий срок перешла к диктатуре.

2 ноября - Декларация прав народов России: отмена национального гнета, равенство наций, право на самоопределение

3 января 1918 - Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа: Россия- республика, федерация, социалистическое переустройства общества

Ноябрь 1917- победа на выборах в УС правых эсеров. Кадеты объявлены врагами народа.

Декабрь 1917- из СНК устранены колеблющиеся большевики, их места заняли левые эсеры.

5 января 1918 - Открытие УС. Председатель-Чернов. Свердлов предложил принять Декларацию от 3 января. Когда депутаты отказались, большевики покинули здание, а командир охраны матрос Железняк разогнал остальных.

7 января - ВЦИК утвердил предложение Ленина о роспуске УС. Мирные демонстрации в поддержку УС расстреляны.

10-18 января - 3 съезд Советов. Принята Декларация от 3 января. Россия объявлялась государством диктатуры пролетариата. РСФСР. Объединение советов рабочих и солдатских с крестьянскими депутатами.

13 января - закон о социализации земли: подтвержден декрет о земле, необходимость утверждения коллективного ведения сельского хозяйства.

Мнения об ультиматуме:

- Ленин- мир любой ценой, так как в условиях развала армии и полной изоляции России это единственный способ удержаться у власти

- Бухарин и левые эсеры- продолжение войны, так как она превратиться в мировую революцию

- Троцкий- одностороннее прекращение войны. « Ни войны, ни мира».

Февраль 1918- Троцкий на переговорах в Брест- Литовске заявление о выходе из войны. Возобновление наступления немцев.

18 марта- на освободившиеся места от эсеров назначены большевики. Советское правительство становится однородным .

Май - правые эсеры провозгласили своей целью ликвидацию большевиков, их поддержали меньшевики

Июнь- исключены из ВЦИК и местных советов.

6-11июля - вооруженные выступления левых эсеров во главе с Спиридоновой. Убийство немецкого посла Мирбаха. Захвачен в плен Дзержинский.

Гражданская война 1917-1922.

Причины войны:

- Роспуск большевиками УС

- Неостывшие противоречия между классами и социальными группами после революции

- Брестский мир

- Диктаторская продовольственная политика большевиков

Участники:

- Красные - большевики, пролетариат, городская и сельская беднота, часть интеллигенции и военных

- Белые – помещики, буржуазия, часть военных и интеллигенции, зажиточные крестьяне и казаки.

Этапы войны:

Казачество. Каледин. Алексеев. Краснов. Дутов. Семенов.

Украина. Режим гетмана Скоропадского.

Интервенты

2.май- ноябрь 1918- Россия в кольце фронтов, у врага ¾ территории страны, объединение сил контрреволюции и интервенции

Чехословацкий корпус Гайда; 60 тыс.

Контрреволюционные демократические правительства

Сентябрь- Уфимская директория, Авксентьев

Непредрешенчество - движение, которое заранее не навязывало свою позицию вплоть до созыва УС

В- Колчак

Ю-Деникин

Дон- Краснов

С-З- Юденич

Интервенты

Мероприятия большевиков по выходу из кризиса:

- Всеобщая воинская повинность (18-40 лет)

- Мобилизация в РККА военспецов (Егоров, Тухачевский)

- Институт военных комиссаров

- Объявление советской республики единым военным лагерем, лозунг « Социалистическое Отечество в опасности»

- После покушения на Ленина эсеркой Каплан и председателя питерского ЧК Урицкого объявлено о начале красного террора. Система концлагерей.

- 6 сентября 1918 - РСВСР во главе с Троцкий – единая организация управления фронтами и армией

- 30 ноября 1918 - Совет рабочей и крестьянской обороны во главе с Лениным

- 8. Военный коммунизм

Способствовал обеспечению армии всем необходимым

Отток крестьян в сторону белого движения.

Махно. Зелёные. Гуляйпольская республика:

Отмена ВК

Передача власти советам

Собственность на землю крестьянам

Отмена диктатуры пролетариата

3.ноябрь1918-март 1919- окончание 1 мировой войны, руководство белым движением у генералитета

Интервенты

Режим Петлюры на Украине.

1919 - два единых похода интервентов и белогвардейцев. Колчак.

1919- движение на западе « Руки прочь от Советской России»

Разгром Колчака и Деникина

1919 - 2 неудачных похода Юденича на Питер

5.1920-1922- ликвидация последних очагов гражданской войны

1920 - советско- польская война. Отдавали Западную Украину и Белоруссию.

Борьба с остатками армии Деникина на юге- армией Врангеля (черный барон)

Причины победы красных:

- Смогли быстро сосредоточить и мобилизовать все ресурсы для нужд фронта

- На защиту советской власти встали миллионы трудящихся, поверивших в её идеалы

- Никакой документ белых не смог дать больше 3 ленинских декретов

- Белый террор

- Лозунг единой и неделимой России оттолкнул от белых национальные движения

- Единый лидер- Ленин

- Талантливые командующие (Щорс, Чапаев, Фрунзе, Буденный, Котовский)

- Поддержка трудящихся Европы

Итоги войны:

- Сокращение численности населения на 13 млн, более 2 млн. эмигрировало

- Потеря значительной части территорий

- Ликвидация частной собственности

- Хозяйственная разруха

- Исчезновение политических партий, диктатура большевиков

После завоевания власти большевики должны были решить две задачи: удержать ее в острой борьбе с другими социалистическими партиями и создать новую государственность взамен рушившейся старой.

То, что борьба предстоит нелегкая, показал II Всероссийский съезд Советов. Меньшевики и правые эсеры осудили на нем действия большевиков и потребовали создать совместно с Временным правительством новый кабинет министров. Получив отказ, эти фракции покинули съезд. Левые эсеры на съезде остались, но отказались войти в правительство.

По предложению В. И. Ленина съезд принял декреты о мире (выход России из войны, мир без аннексий и контрибуций, невозвращение Россией долгов царского правительства), о власти (переход власти к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов) и о земле (отмена частной собственности на землю, уравнительное землепользование, периодические переделы земли, запрещение аренды и наемного труда. По сути, это был проект эсеров).

На съезде было сформировано первое советское правительство - Совет Народных Комиссаров (СНК) во главе с В. И. Лениным. Был избран Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК), куда наряду с большевиками вошли левые эсеры.

Принятые съездом декреты и избранные на нем органы объявлялись временными и существовали до созыва Учредительного собрания.

Принятая 2 ноября "Декларация прав народов России" провозглашала уничтожение национального гнета, предоставляла равноправие, самоопределение наций вплоть до отделения и образования самостоятельного государства, отменяла все национальные и религиозные привилегии и ограничения, объявляла свободное развитие любой народности.

Были ликвидированы сословия; уравнены гражданские права мужчин и женщин; церковь отделена от государства, а школа от церкви.

Для "борьбы с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией" в декабре 1917 г. была создана Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) во главе с Ф. Э. Дзержинским.

Вслед за Петроградом советская власть устанавливалась по всей стране, однако не везде мирно и бескровно.

Только после кровопролитных боев взяли власть Советы в Москве, не без оружия утверждалась новая власть на Дону, Кубани, Южном Урале. В основном мирно советская власть устанавливалась в Центрально-промышленном районе.

В октябре-ноябре советскими стали Эстония, Белоруссия, Баку. В Грузии, Азербайджане, Армении победили силы, отстаивавшие свой суверенитет.

В начале 1918 была свергнута власть Центральной рады на Украине. Под контроль Советов перешли Крым и Средняя Азия (за исключением Хивы и Бухары).

С конца октября 1917 г. по март 1918 г. советская власть утвердилась почти на всей территории бывшей Российской империи.

Причины такого "триумфального шествия" заключались в том, что первые декреты, носившие общедемократический характер, отвечали жизненным интересам большинства населения страны.

Вставшие в оппозицию к большевикам эсеры и меньшевики надеялись взять власть с помощью Учредительного собрания.

По итогам выборов в Учредительное собрание большевики собрали 23,9% голосов избирателей, эсеры - 40%, кадеты - 4,7%, меньшевики - 2,3%.

Еще перед выборами большевики заявляли, что Советы являются наиболее приемлемой формой народовластия. После получения большинства на выборах их уверенность окрепла. Однако рассчитывать на то, что депутаты согласятся передать власть большевикам, было нереально. Это и решило судьбу Учредительного собрания. В ночь на 7 января 1918 г. декретом ВЦИК оно было распущено, тем самым социалисты потеряли всякую возможность устранения большевиков мирным путем.

В январе 1918 г. произошло объединение Совета рабочих и солдатских депутатов с Советом крестьянских депутатов. Россия была провозглашена Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой (РСФСР). Высшим органом власти становился Всероссийский съезд Советов, а в промежутках между его заседаниями - избранный на нем Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК). Высшим исполнительным органом оставался Совнарком.

В новый состав ВЦИК вошли представители меньшевиков и эсеров. Однако уже в марте 1918 г. блок большевиков и левых эсеров распался. Левые эсеры вышли из правительства в знак протеста против заключенного 3 марта Брестского мира. Через три месяца из ВЦИК и местных Советов были выведены меньшевики и правые эсеры, а в июле 1918 г. - левые эсеры, попытавшиеся поднять в Москве антибольшевистский мятеж. В стране устанавливалась однопартийная система.

Главным поводом, послужившим к ликвидации в стране многопартийности, послужило подписание Брестского мира.

Еще 7 ноября 1917 г. нарком по иностранным делам Л. Д. Троцкий обратился к воюющим державам с предложением заключить мир. Согласие было получено только от Германии.

Будучи сторонником мировой революции В. И. Ленин тем не менее понимал, что для России, с ее разрушенной войной экономикой и ослабленной армией, продолжение войны будет гибельным прежде всего для большевистского режима. Категорически против заключения мира выступила группа Н. И. Бухарина, надеявшаяся, что продолжившаяся война зажжет пожар мировой революции.

Особую позицию отстаивал Л. Д. Троцкий, предложив: "Армию демобилизовать, но мира не подписывать". Он полагал, что у Германии нет сил для наступления, а большевики, таким образом, останутся с "чистыми руками", не проводя никаких сепаратных переговоров. Возглавляя российскую делегацию, он старался переговоры затянуть, с тем чтобы потом, заявив о неприемлемости для России германских условий, прервать переговоры. В результате такой компромиссной тактики немцы начали наступление на Восточном фронте, а советское правительство получило ультиматум с еще более тяжелыми условиями.

Под угрозой отставки В. И. Ленину удалось убедить ЦК партии, а затем и ВЦИК принять условия Германии.

По этому договору Россия теряла Польшу, Литву, Латвию, Украину, некоторые районы Закавказья.

С первых дней своего существования новая власть пыталась выстроить экономическую модель в соответствии со своими о ней представлениями: ликвидация частной собственности на средства производства, обобществление их, отсутствие товарно-денежных отношений при наличии административного продуктораспреде-ления из единого центра.

В ноябре 1917 г. были приняты декрет и "Положение о рабочем контроле", которые распространялись на производство, куплю-продажу сырья и готовой продукции, финансовую деятельность предприятий. Ликвидировалась коммерческая тайна. Вся деловая переписка, книги, отчеты поступали в распоряжение контролеров, что не могло не вызвать резкого протеста со стороны промышленников.

Начинается национализация частных банков и отдельных предприятий, а с лета 1918 г. - и целых промышленных отраслей. Национализированные предприятия передавались в ведение Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ).

Политика большевиков в области сельского хозяйства также не отличалась особым демократизмом.

На основании декрета "О предоставлении народному комиссару продовольствия чрезвычайных полномочий по борьбе с деревенской буржуазией, укрывающей хлебные запасы и спекулирующей ими" большевики перешли от товарообмена между городом и деревней к изъятию "излишков" продовольствия и сосредоточения их в руках Наркомпрода. Для практической реализации такой политики были созданы вооруженные продотряды из рабочих.

Чтобы не восстановить против себя все слои деревни, большевики пошли на создание комбедов (комитетов бедноты), которые должны были содействовать продотрядам в изъятии "излишков" у зажиточных крестьян. Организация комбедов расколола деревню на сторонников и противников советской власти. Изъятие зерна, перераспределение хлебных запасов, орудий труда, промышленных изделий сеяли вражду и ненависть среди крестьян. Таким образом, власть, объявившая себя демократией, за короткий срок перешла к диктатуре.

Основные решения II Всероссийского съезда Советов (25 -27. 10. 1917 г.) Декрет о мире Декрет о земле Декрет о власти Заключение всеобщего демократическо го мира с воюющими державами Решение аграрного вопроса (аграрная программа эсеров) Создание новых органов власти (СНК и ВЦИК)

Основные решения II Всероссийского съезда Советов (25 -27. 10. 1917 г.) Декрет о мире Декрет о земле Декрет о власти Заключение всеобщего демократическо го мира с воюющими державами Решение аграрного вопроса (аграрная программа эсеров) Создание новых органов власти (СНК и ВЦИК)

Создание новых органов власти 25 октября 1917 г. Декрет о власти Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Всероссийский центральный исполнительный комитет ВЦИК 62 большевика 29 левых эсеров

Создание новых органов власти 25 октября 1917 г. Декрет о власти Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Всероссийский центральный исполнительный комитет ВЦИК 62 большевика 29 левых эсеров

Создание новых органов власти декабрь 1917 г. Всероссийская чрезвычайная комиссия ВЧК Первый карательный орган советской власти Ф. Э. Дзержинский Для борьбы с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией.

Создание новых органов власти декабрь 1917 г. Всероссийская чрезвычайная комиссия ВЧК Первый карательный орган советской власти Ф. Э. Дзержинский Для борьбы с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией.

Уничтожение национального и сословного неравенства Декларация прав Народов России q. Равенство народов России. q. Право на самоопределение вплоть до отделения и образование самостоятельных государств. q. Отмена национальных и религиозных привилегий. q. Свободное развитие национальных меньшинств.

Уничтожение национального и сословного неравенства Декларация прав Народов России q. Равенство народов России. q. Право на самоопределение вплоть до отделения и образование самостоятельных государств. q. Отмена национальных и религиозных привилегий. q. Свободное развитие национальных меньшинств.

Какое значение имела отмена сословной структуры Уничтожение национального и сословного неравенства общества для политического развития страны? Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов q. Ликвидировано деление общества на дворян, купцов, крестьян, мещан. q. Отменены княжеские, графские и иные титулы. Гражданин Российской Советской Республики

Какое значение имела отмена сословной структуры Уничтожение национального и сословного неравенства общества для политического развития страны? Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов q. Ликвидировано деление общества на дворян, купцов, крестьян, мещан. q. Отменены княжеские, графские и иные титулы. Гражданин Российской Советской Республики

Способствовало ли отделение церкви от государства Уничтожение национального и сословного неравенства укреплению авторитета советской власти? Поместный собор Православной Российской Церкви 20 января 1918 г. был утвержден Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. С 1(14) февраля 1918 г. от церкви. произошел переход на григорианский календарь.

Способствовало ли отделение церкви от государства Уничтожение национального и сословного неравенства укреплению авторитета советской власти? Поместный собор Православной Российской Церкви 20 января 1918 г. был утвержден Декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. С 1(14) февраля 1918 г. от церкви. произошел переход на григорианский календарь.

Почему итоги выборов в учредительное Учредительное собрание разочаровали большевиков? Идея Учредительного собрания была очень популярна в народе, и большевики не рискнули отменить выборы, назначенные на 12 ноября 1917 г. еще Временным правительством. Но итоги народного волеизъявления их разочаровали.

Почему итоги выборов в учредительное Учредительное собрание разочаровали большевиков? Идея Учредительного собрания была очень популярна в народе, и большевики не рискнули отменить выборы, назначенные на 12 ноября 1917 г. еще Временным правительством. Но итоги народного волеизъявления их разочаровали.

Учредительное собрание Отношение партий к Учредительному собранию Мало надежды, что Учредительное собрание может выполнить задачу Кадеты спасения родины. Большевики должны понести ответственность за все содеянное ими. Эсеры Большевики Лозунг дня- «Вся власть Учредительному собранию!» Противопоставить большевистскому методу тактику активного и глубокого законодательства. Лозунг «Вся власть законодательному собранию!» стал на деле лозунгом кадетов и контрреволюции.

Учредительное собрание Отношение партий к Учредительному собранию Мало надежды, что Учредительное собрание может выполнить задачу Кадеты спасения родины. Большевики должны понести ответственность за все содеянное ими. Эсеры Большевики Лозунг дня- «Вся власть Учредительному собранию!» Противопоставить большевистскому методу тактику активного и глубокого законодательства. Лозунг «Вся власть законодательному собранию!» стал на деле лозунгом кадетов и контрреволюции.

Учредительное собрание Демонстрация в поддержку Учредительного собрания в Петрограде 28 ноября в Петрограде прошла демонстрация в поддержку Учредительного собрания. В тот же день Ленин подписал Декрет об аресте вождей Гражданской войны против революции, в котором кадеты были объявлены «партией врагов народа» , а ее лидеры подлежали аресту и революционному суду.

Учредительное собрание Демонстрация в поддержку Учредительного собрания в Петрограде 28 ноября в Петрограде прошла демонстрация в поддержку Учредительного собрания. В тот же день Ленин подписал Декрет об аресте вождей Гражданской войны против революции, в котором кадеты были объявлены «партией врагов народа» , а ее лидеры подлежали аресту и революционному суду.

Учредительное собрание 5 января 1918 г. , в день открытия Учредительного собрания, в Петрограде прошла демонстрация в его защиту, организованная эсерами и меньшевиками. По приказу властей она была расстреляна. Учредительное собрание проходило в напряженной атмосфере противостояния. Зал заседаний был наводнен вооруженными матросами, сторонниками большевиков.

Учредительное собрание 5 января 1918 г. , в день открытия Учредительного собрания, в Петрограде прошла демонстрация в его защиту, организованная эсерами и меньшевиками. По приказу властей она была расстреляна. Учредительное собрание проходило в напряженной атмосфере противостояния. Зал заседаний был наводнен вооруженными матросами, сторонниками большевиков.

Учредительное собрание Манифестация юнкеров Председатель ВЦИК большевик Я. М. Свердлов зачитал декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, принятую ВЦИК 3 января, и предложил ее одобрить, узаконив тем самым существование советской власти и ее первые декреты. Депутаты ответили отказом и начали дискуссию по предложенным эсерами проектам законов о мире и о земле.

Учредительное собрание Манифестация юнкеров Председатель ВЦИК большевик Я. М. Свердлов зачитал декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, принятую ВЦИК 3 января, и предложил ее одобрить, узаконив тем самым существование советской власти и ее первые декреты. Депутаты ответили отказом и начали дискуссию по предложенным эсерами проектам законов о мире и о земле.

Назовите причины роспуска Учредительного Учредительное собрания. 6 января рано утром большевики огласили декларацию о своем уходе с Учредительного собрания. Вслед за ними заседание покинули левые эсеры. Обсуждение, затянувшееся за полночь, прервал начальник охраны матрос А. Г. Железняков: «Караул Г. Железняков устал» . В ночь с 6 на 7 января 1918 г. ВЦИК принял Декрет о роспуске Учредительного собрания. Караул устал

Назовите причины роспуска Учредительного Учредительное собрания. 6 января рано утром большевики огласили декларацию о своем уходе с Учредительного собрания. Вслед за ними заседание покинули левые эсеры. Обсуждение, затянувшееся за полночь, прервал начальник охраны матрос А. Г. Железняков: «Караул Г. Железняков устал» . В ночь с 6 на 7 января 1918 г. ВЦИК принял Декрет о роспуске Учредительного собрания. Караул устал

Можно ли согласиться с Плехановым? Учредительное собрание Г. В. Плеханов И если бы ради успеха революции потребовалось временно ограничить действие того или другого демократического принципа, то перед таким ограничением преступно было бы останавливаться. …А если бы выборы (в парламент) оказались неудачными, то нам нужно было бы стараться разогнать его не через два года, а если можно, то через две недели.

Можно ли согласиться с Плехановым? Учредительное собрание Г. В. Плеханов И если бы ради успеха революции потребовалось временно ограничить действие того или другого демократического принципа, то перед таким ограничением преступно было бы останавливаться. …А если бы выборы (в парламент) оказались неудачными, то нам нужно было бы стараться разогнать его не через два года, а если можно, то через две недели.

Учредительное собрание «Декларацию прав» принял III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. СНК с этого съезда перестал быть временным правительством.

Учредительное собрание «Декларацию прав» принял III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. СНК с этого съезда перестал быть временным правительством.

Брестский мир 8 (21) ноября 1917 г. нарком иностранных дел Л. Д. Троцкий обратился к странам Антанты с нотой, в которой предлагал приступить к переговорам. Однако ни одна из стран не ответила на мирные предложения Советской республики. Л. Д. Троцкий

Брестский мир 8 (21) ноября 1917 г. нарком иностранных дел Л. Д. Троцкий обратился к странам Антанты с нотой, в которой предлагал приступить к переговорам. Однако ни одна из стран не ответила на мирные предложения Советской республики. Л. Д. Троцкий

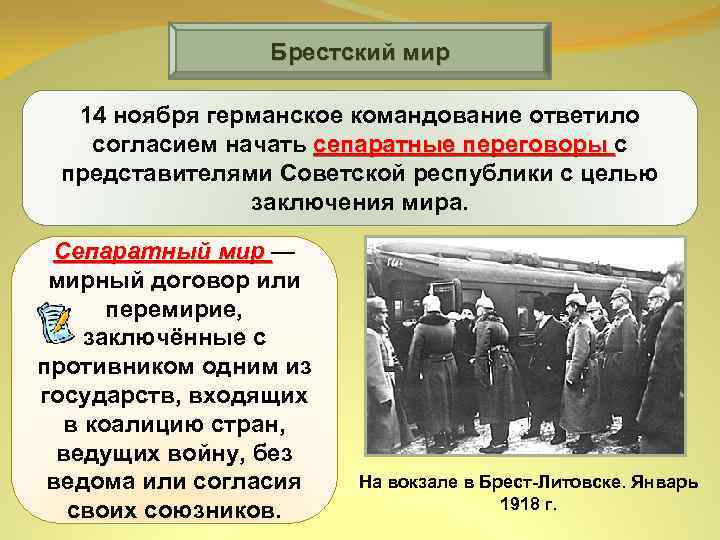

Брестский мир 14 ноября германское командование ответило согласием начать сепаратные переговоры с сепаратные переговоры представителями Советской республики с целью заключения мира. Сепаратный мир - мирный договор или перемирие, заключённые с противником одним из государств, входящих в коалицию стран, ведущих войну, без ведома или согласия своих союзников. На вокзале в Брест-Литовске. Январь 1918 г.

Брестский мир 14 ноября германское командование ответило согласием начать сепаратные переговоры с сепаратные переговоры представителями Советской республики с целью заключения мира. Сепаратный мир - мирный договор или перемирие, заключённые с противником одним из государств, входящих в коалицию стран, ведущих войну, без ведома или согласия своих союзников. На вокзале в Брест-Литовске. Январь 1918 г.

Брестский мир I этап 20 ноября - 24 ноября 1917 г. - советская делегация в городе Брест-Литовске подписала соглашение о перемирии м Германией. 12 декабря - 15 декабря 1917 г. - начало II этап обсуждения условий заключения мирного договора. Германия в ультимативной форме заявила о своём желании оставить за собой оккупированные территории России. Советская делегация на это пойти не могла и 15 декабря покинула Брест.

Брестский мир I этап 20 ноября - 24 ноября 1917 г. - советская делегация в городе Брест-Литовске подписала соглашение о перемирии м Германией. 12 декабря - 15 декабря 1917 г. - начало II этап обсуждения условий заключения мирного договора. Германия в ультимативной форме заявила о своём желании оставить за собой оккупированные территории России. Советская делегация на это пойти не могла и 15 декабря покинула Брест.

III этап Брестский мир 27 декабря 1917 г. - 5 января 1918 г. - новый состав советской делегации возглавил Л. Д. Троцкий. Однако он не принимал условий Германии и затягивал переговоры. 5 января представители германской делегации вновь подтвердили свои претензии на территорию Польши, Литвы, части Эстонии, Латвии и Белоруссии, после Латвии и Белоруссии чего Троцкий срочно возвратился в Петроград.

III этап Брестский мир 27 декабря 1917 г. - 5 января 1918 г. - новый состав советской делегации возглавил Л. Д. Троцкий. Однако он не принимал условий Германии и затягивал переговоры. 5 января представители германской делегации вновь подтвердили свои претензии на территорию Польши, Литвы, части Эстонии, Латвии и Белоруссии, после Латвии и Белоруссии чего Троцкий срочно возвратился в Петроград.

Брестский мир «Мир любой ценой» Стр. 97 В. И. Ленин “Революционная война и мировая революция”. Н. И. Бухарин «Ни мира, ни войны» . Л. Д. Троцкий

Брестский мир «Мир любой ценой» Стр. 97 В. И. Ленин “Революционная война и мировая революция”. Н. И. Бухарин «Ни мира, ни войны» . Л. Д. Троцкий

Предположите реакцию Германии на Брестский мир заявление советской делегации. IV этап Л. Д. Троцкий 19 января - 18 февраля 1918 г. - Троцкий возвращается в Брест, но медлит с продолжением переговоров. 28 января он выступил с официальным заявлением. Правительство Российской Федеративной Республики доводит до сведения правительств и народов, воюющих с ними, союзных и нейтральных стран, что отказывается от подписания аннексионистского договора. Россия со своей стороны объявляет состояние войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией прекращённым. Российским войскам отдаётся одновременно приказ о полной демобилизации по всему фронту.

Предположите реакцию Германии на Брестский мир заявление советской делегации. IV этап Л. Д. Троцкий 19 января - 18 февраля 1918 г. - Троцкий возвращается в Брест, но медлит с продолжением переговоров. 28 января он выступил с официальным заявлением. Правительство Российской Федеративной Республики доводит до сведения правительств и народов, воюющих с ними, союзных и нейтральных стран, что отказывается от подписания аннексионистского договора. Россия со своей стороны объявляет состояние войны с Германией, Австро-Венгрией, Турцией и Болгарией прекращённым. Российским войскам отдаётся одновременно приказ о полной демобилизации по всему фронту.

Брестский мир В ответ германские войска начали наступление и, не встречая серьезного сопротивления, стремительно продвинулись в глубь страны. 23 февраля советское правительство получило германский ультиматум. Условия мира, предложенные в нем, были намного тяжелее прежних, но Ленин, угрожая отставкой, склонил ЦК и ВЦИК к подписанию мира.

Брестский мир В ответ германские войска начали наступление и, не встречая серьезного сопротивления, стремительно продвинулись в глубь страны. 23 февраля советское правительство получило германский ультиматум. Условия мира, предложенные в нем, были намного тяжелее прежних, но Ленин, угрожая отставкой, склонил ЦК и ВЦИК к подписанию мира.

Брестский мир Делегация большевиков 3 марта 1918 г. в Брест-Литовске был заключен сепаратный договор о мире между Россией и Германией. По условиям Брестского мира от России отторгались Польша, Литва, часть Латвии, Белоруссии и Закавказья.

Брестский мир Делегация большевиков 3 марта 1918 г. в Брест-Литовске был заключен сепаратный договор о мире между Россией и Германией. По условиям Брестского мира от России отторгались Польша, Литва, часть Латвии, Белоруссии и Закавказья.

Брестский мир 14 марта в Москве IV Чрезвычайный съезд Советов ратифицировал Брестский мирный договор ратифицировал Ратификация - утверждение верховным органом государственной власти международного договора, подписанного уполномоченным представителем государства.

Брестский мир 14 марта в Москве IV Чрезвычайный съезд Советов ратифицировал Брестский мирный договор ратифицировал Ратификация - утверждение верховным органом государственной власти международного договора, подписанного уполномоченным представителем государства.

Брестский мир Последствия заключения Брестского мира q. Россия фактически потеряла территорию в 1 млн. км 2 с населением 56 млн. человек - 1/3 всего населения России, которая включала 1/4 всех обрабатываемых земель, 2/3 производства стали, 90% запасов каменного угля, 40% индустриальных рабочих. q. Выплата репарации наносила стране тяжёлый экономический удар. В страну возвратились военнопленные, 2 млн. чел, пополнившие ряды безработных. q. Резко менялось положение России на международной арене, она теряла привычные территориальные связи.

Брестский мир Последствия заключения Брестского мира q. Россия фактически потеряла территорию в 1 млн. км 2 с населением 56 млн. человек - 1/3 всего населения России, которая включала 1/4 всех обрабатываемых земель, 2/3 производства стали, 90% запасов каменного угля, 40% индустриальных рабочих. q. Выплата репарации наносила стране тяжёлый экономический удар. В страну возвратились военнопленные, 2 млн. чел, пополнившие ряды безработных. q. Резко менялось положение России на международной арене, она теряла привычные территориальные связи.

Брестский мир Согласны ли вы с мнением историка А. В. Ушакова, что Брест «дал лишь иллюзию мира, миф о мире» ? Как вы считаете, были ли весной 1918 г. какие-либо альтернативы Брестскому миру? Если, да, то почему они не реализовались?

Брестский мир Согласны ли вы с мнением историка А. В. Ушакова, что Брест «дал лишь иллюзию мира, миф о мире» ? Как вы считаете, были ли весной 1918 г. какие-либо альтернативы Брестскому миру? Если, да, то почему они не реализовались?

Распад коалиционного правительства Левые эсеры были Левые эсеры против заключения мира с Германией. В знак протеста они вышли из СНК. Двухпартийное советское правительство прекратило свое существование. Но представители левых эсеров остались во ВЦИК и Советах всех уровней. Карикатура на подписание Брестского мира

Распад коалиционного правительства Левые эсеры были Левые эсеры против заключения мира с Германией. В знак протеста они вышли из СНК. Двухпартийное советское правительство прекратило свое существование. Но представители левых эсеров остались во ВЦИК и Советах всех уровней. Карикатура на подписание Брестского мира

Распад коалиционного правительства Карикатура на подписание Брестского мира Очень резко отреагировали на Брестский мир правые эсеры и меньшевики. VIII Совет ПСР в меньшевики. мае 1918 г. потребовал аннулировать договор и заявил, что ликвидация советской власти «составляет очередную и неотложную задачу всей демократии» , т. е. партия встала на путь вооруженной борьбы с большевиками. Отставки СНК требовал на IV съезде Советов лидер меньшевиков Мартов

Распад коалиционного правительства Карикатура на подписание Брестского мира Очень резко отреагировали на Брестский мир правые эсеры и меньшевики. VIII Совет ПСР в меньшевики. мае 1918 г. потребовал аннулировать договор и заявил, что ликвидация советской власти «составляет очередную и неотложную задачу всей демократии» , т. е. партия встала на путь вооруженной борьбы с большевиками. Отставки СНК требовал на IV съезде Советов лидер меньшевиков Мартов

Распад коалиционного правительства В июне 1918 г. ВЦИК исключил из своего состава представителей правых эсеров и меньшевиков и предложил Советам всех уровней удалить их из своей среды. Фактически это означало запрет партий меньшевиков и правых эсеров. Левые эсеры голосовали против данного решения ВЦИК.

Распад коалиционного правительства В июне 1918 г. ВЦИК исключил из своего состава представителей правых эсеров и меньшевиков и предложил Советам всех уровней удалить их из своей среды. Фактически это означало запрет партий меньшевиков и правых эсеров. Левые эсеры голосовали против данного решения ВЦИК.

Первые мероприятия в промышленности Ноябрь 1917 г. Первоочередные меры в экономической области. Рабочий контроль над фабриками. Экспроприация фабрик и заводов. ЭКСПРОПРИАЦИЯ- проводимое государством ЭКСПРОПРИАЦИЯ принудительное, безвозмездное или возмездное изъятие, отчуждение имущества. Национализация банков.

Первые мероприятия в промышленности Ноябрь 1917 г. Первоочередные меры в экономической области. Рабочий контроль над фабриками. Экспроприация фабрик и заводов. ЭКСПРОПРИАЦИЯ- проводимое государством ЭКСПРОПРИАЦИЯ принудительное, безвозмездное или возмездное изъятие, отчуждение имущества. Национализация банков.

Первые мероприятия в промышленности Путиловский завод. Здание башенной мастерской. Фото начала XX в 17 ноября 1917 г. декретом СНК была национализирована фабрика товарищества Ликинской мануфактуры, в декабре - несколько предприятий на Урале и Путиловский завод в Петрограде. Национализация - передача в собственность Национализация государства земли, промышленных предприятий, банков, транспорта или другого имущества, принадлежащего частным лицам.

Первые мероприятия в промышленности Путиловский завод. Здание башенной мастерской. Фото начала XX в 17 ноября 1917 г. декретом СНК была национализирована фабрика товарищества Ликинской мануфактуры, в декабре - несколько предприятий на Урале и Путиловский завод в Петрограде. Национализация - передача в собственность Национализация государства земли, промышленных предприятий, банков, транспорта или другого имущества, принадлежащего частным лицам.

Первые мероприятия в промышленности 1 декабря 1917 г. Создан Высший совет народного хозяйства. Банковское дело А. И. Рыков Национализация частных банков Ликвидация частных банков Банковское дело- государственная монополия Государственный банк переименован в Народный

Первые мероприятия в промышленности 1 декабря 1917 г. Создан Высший совет народного хозяйства. Банковское дело А. И. Рыков Национализация частных банков Ликвидация частных банков Банковское дело- государственная монополия Государственный банк переименован в Народный

Первые мероприятия в промышленности Январь-апрель 1918 г. Национализация транспорта, морского и речного флота, внешней торговли Советское правительство объявило о непризнании внутренних и внешних долгов царского и Временного правительства. В мае 1918 г. было отменено право наследования. 28 июня в руки государства перешли все крупные промышленные предприятия важнейших отраслей промышленности.

Первые мероприятия в промышленности Январь-апрель 1918 г. Национализация транспорта, морского и речного флота, внешней торговли Советское правительство объявило о непризнании внутренних и внешних долгов царского и Временного правительства. В мае 1918 г. было отменено право наследования. 28 июня в руки государства перешли все крупные промышленные предприятия важнейших отраслей промышленности.

Аграрная политика. Продовольственная диктатура. 19 февраля 1918 г. , в день отмены крепостного права, был опубликован Закон о социализации земли. К весне 1918 г. первый передел земельного фонда был почти полностью завершен, частная собственность на землю ликвидирована. Собственником земли являлось государство, которое наделяло ею крестьян по уравнительнотрудовой норме.

Аграрная политика. Продовольственная диктатура. 19 февраля 1918 г. , в день отмены крепостного права, был опубликован Закон о социализации земли. К весне 1918 г. первый передел земельного фонда был почти полностью завершен, частная собственность на землю ликвидирована. Собственником земли являлось государство, которое наделяло ею крестьян по уравнительнотрудовой норме.

Аграрная политика. Продовольственная диктатура. О чем говорят факты? К февралю 1918 г. разграблено 75% усадеб. Землю делили по едокам. Хутора и отрубы сметены аграрной революцией. Черный передел охватил деревню. Уравнительно делили скот, инвентарь, имущество.

Аграрная политика. Продовольственная диктатура. О чем говорят факты? К февралю 1918 г. разграблено 75% усадеб. Землю делили по едокам. Хутора и отрубы сметены аграрной революцией. Черный передел охватил деревню. Уравнительно делили скот, инвентарь, имущество.

Аграрная политика. Продовольственная диктатура. Весной 1918 г. ситуация значительно ухудшилась. Резко снизилось количество хлеба, поставляемого на рынок, над страной нависла угроза голода. Крестьяне не хотели продавать хлеб государству по низким ценам, тем более что и купить на деньги было нечего: промышленность и торговля не работали.

Аграрная политика. Продовольственная диктатура. Весной 1918 г. ситуация значительно ухудшилась. Резко снизилось количество хлеба, поставляемого на рынок, над страной нависла угроза голода. Крестьяне не хотели продавать хлеб государству по низким ценам, тем более что и купить на деньги было нечего: промышленность и торговля не работали.

Аграрная политика. Продовольственная диктатура. «Провести беспощадную и террористическую войну против крестьянской и иной буржуазии» В. И. Ленин «… кажется, что это борьба за хлеб, на самом деле это борьба за социализм» Как вы расцениваете эти высказывания В. И. Ленина? Дайте свою оценку ситуации.

Аграрная политика. Продовольственная диктатура. «Провести беспощадную и террористическую войну против крестьянской и иной буржуазии» В. И. Ленин «… кажется, что это борьба за хлеб, на самом деле это борьба за социализм» Как вы расцениваете эти высказывания В. И. Ленина? Дайте свою оценку ситуации.

Аграрная политика. Продовольственная диктатура. В конце апреля 1918 г. суточная норма хлебного пайка в Петрограде была сокращена до 50 г. В Москве рабочие получали в среднем 100 г хлеба в сутки. Начались голодные бунты. Голод 1918 года

Аграрная политика. Продовольственная диктатура. В конце апреля 1918 г. суточная норма хлебного пайка в Петрограде была сокращена до 50 г. В Москве рабочие получали в среднем 100 г хлеба в сутки. Начались голодные бунты. Голод 1918 года

Какие политические обстоятельства обусловили Аграрная политика. Продовольственная диктатура. поворот большевиков к чрезвычайным мерам в деревне? « Мы должны самым серьезным образом поставить перед собой вопрос о расслоении в деревне, вопрос о создании в деревне двух противоположных враждебных сил, поставить перед собой задачу противопоставления в деревне беднейших слоев населения кулацким элементам. Только в том случае, если мы сможем расколоть деревню на два непримиримо враждебных лагеря, если мы сможем разжечь там ту же гражданскую войну, которая шла не так давно в городах. . . только в том случае мы сможем сказать, что мы и по отношению к деревне сделали то, что смогли сделать для городов» . Я. М. Свердлов

Какие политические обстоятельства обусловили Аграрная политика. Продовольственная диктатура. поворот большевиков к чрезвычайным мерам в деревне? « Мы должны самым серьезным образом поставить перед собой вопрос о расслоении в деревне, вопрос о создании в деревне двух противоположных враждебных сил, поставить перед собой задачу противопоставления в деревне беднейших слоев населения кулацким элементам. Только в том случае, если мы сможем расколоть деревню на два непримиримо враждебных лагеря, если мы сможем разжечь там ту же гражданскую войну, которая шла не так давно в городах. . . только в том случае мы сможем сказать, что мы и по отношению к деревне сделали то, что смогли сделать для городов» . Я. М. Свердлов

Аграрная политика. Продовольственная диктатура. Правительство ужесточило курс в отношении крестьянства, решив силой отобрать у него хлеб. 13 мая 1918 г. были установлены нормы потребления. Весь хлеб, превышавший эти нормы, получил название излишков и подлежал насильственному изъятию. Те, кто не отдавал свой хлеб, считались врагами народа. Создавались вооруженные продотряды с чрезвычайными полномочиями.

Аграрная политика. Продовольственная диктатура. Правительство ужесточило курс в отношении крестьянства, решив силой отобрать у него хлеб. 13 мая 1918 г. были установлены нормы потребления. Весь хлеб, превышавший эти нормы, получил название излишков и подлежал насильственному изъятию. Те, кто не отдавал свой хлеб, считались врагами народа. Создавались вооруженные продотряды с чрезвычайными полномочиями.

Аграрная политика. Продовольственная диктатура. О чем говорят факты? При плане заготовок в 240 млн. пудов зерна заготовили 94 млн. Только в центральных районах за 1918 г. произошло до 250 крестьянских восстаний. Как избавителей встречали русские мужики восставших против Красной России пленных чехословаков. В городах на прекращались голодные демонстрации. Их подавляли силой.

Аграрная политика. Продовольственная диктатура. О чем говорят факты? При плане заготовок в 240 млн. пудов зерна заготовили 94 млн. Только в центральных районах за 1918 г. произошло до 250 крестьянских восстаний. Как избавителей встречали русские мужики восставших против Красной России пленных чехословаков. В городах на прекращались голодные демонстрации. Их подавляли силой.

Выступление левых эсеров Латышские стрелки охраняют V съезд Советов Левые эсеры были категорически против чрезвычайных мер в деревне. На V съезде Советов они подвергли правительство яростной критике и предложили принять резолюцию о недоверии внешней и внутренней политике СНК и расторжении мирного договора. После бурных прений резолюция левых эсеров была отвергнута.

Выступление левых эсеров Латышские стрелки охраняют V съезд Советов Левые эсеры были категорически против чрезвычайных мер в деревне. На V съезде Советов они подвергли правительство яростной критике и предложили принять резолюцию о недоверии внешней и внутренней политике СНК и расторжении мирного договора. После бурных прений резолюция левых эсеров была отвергнута.

Выступление левых эсеров Я. Г. Блюмкин В. Мирбах 6 июля 1918 г. члены ПЛСР Я. Г. Блюмкин и П. А. Андреев убили немецкого посла в России графа В. Андреев Мирбаха, а затем укрылись в отряде ВЧК, которым Мирбаха командовал левый эсер Д. И. Попов. Председатель ВЧК Ф. Э. Дзержинский поспешил в отряд, чтобы арестовать террористов, но был взят в плен.

Выступление левых эсеров Я. Г. Блюмкин В. Мирбах 6 июля 1918 г. члены ПЛСР Я. Г. Блюмкин и П. А. Андреев убили немецкого посла в России графа В. Андреев Мирбаха, а затем укрылись в отряде ВЧК, которым Мирбаха командовал левый эсер Д. И. Попов. Председатель ВЧК Ф. Э. Дзержинский поспешил в отряд, чтобы арестовать террористов, но был взят в плен.

Выступление левых эсеров М. А. Спиридонова В ответ была арестована левоэсеровская фракция съезда Советов во главе с лидером партии М. А. Спиридоновой. Большевики расценили эти события Спиридоновой как начало мятежа против советской власти. По решению V съезда Советов левые эсеры были изгнаны из Советов всех уровней. В августе 1918 г. ПЛСР перешла на нелегальное положение.

Выступление левых эсеров М. А. Спиридонова В ответ была арестована левоэсеровская фракция съезда Советов во главе с лидером партии М. А. Спиридоновой. Большевики расценили эти события Спиридоновой как начало мятежа против советской власти. По решению V съезда Советов левые эсеры были изгнаны из Советов всех уровней. В августе 1918 г. ПЛСР перешла на нелегальное положение.

Принятие Конституции 1918 г. Главным итогом работы В Конституции V Всероссийского съезда закреплялось Советов в июле 1918 г. федеративное стало принятие устройство страны и ее Конституции РСФСР. Она название - Российская Конституции РСФСР законодательно Социалистическая оформила установление Федеративная Советская диктатуры пролетариата Республика (РСФСР). в форме советской Высшим органом власти. Диктатура признавался пролетариата вводилась Всероссийский съезд с целью подавления Советов, а в промежутках Советов, буржуазии, уничтожения - избранный им ВЦИК эксплуатации и Исполнительная власть построения социализма. принадлежала СНК

Принятие Конституции 1918 г. Главным итогом работы В Конституции V Всероссийского съезда закреплялось Советов в июле 1918 г. федеративное стало принятие устройство страны и ее Конституции РСФСР. Она название - Российская Конституции РСФСР законодательно Социалистическая оформила установление Федеративная Советская диктатуры пролетариата Республика (РСФСР). в форме советской Высшим органом власти. Диктатура признавался пролетариата вводилась Всероссийский съезд с целью подавления Советов, а в промежутках Советов, буржуазии, уничтожения - избранный им ВЦИК эксплуатации и Исполнительная власть построения социализма. принадлежала СНК

Принятие Конституции 1918 г. Конституция перечисляла основные права и обязанности граждан. Все были обязаны трудиться («Не трудящийся да не ест»), охранять завоевания революции, защищать социалистическое Отечество. V съезд утвердил флаг и герб РСФСР.

Принятие Конституции 1918 г. Конституция перечисляла основные права и обязанности граждан. Все были обязаны трудиться («Не трудящийся да не ест»), охранять завоевания революции, защищать социалистическое Отечество. V съезд утвердил флаг и герб РСФСР.

Великая Октябрьская Социалистическая Революция состоялась 25-26 октября 1917 г. (7-8 ноября по новому стилю). Это одно из величайших событий в истории России, в результате которого произошли кардинальные перемены в положении всех классов общества.

Октябрьская революция началась в результате ряда веских причин:

В 1914-1918 гг. Россия была вовлечена в первую мировую войну, положение на фронте было не из лучших, отсутствовал толковый предводитель, армия несла большие потери. В промышленности преобладал рост военной продукции над потребительской, что привело к росту цен и вызвало недовольство масс. Солдаты и крестьяне хотели мира, а наживавшаяся на поставках военных средств буржуазия жаждала продолжения военных действий.

Национальные конфликты.

Накал классовой борьбы. Крестьяне веками мечтавшие избавиться от гнета помещиков и кулаков и завладеть землей были готовы к решительным действиям.

Распространенность социалистических идей в обществе.

Партия большевиков добилась огромного влияния на массы. В октябре на их стороне было уже 400 тыс. человек. 16 октября 1917 г. был создан Военно-революционный комитет, который начал подготовку к вооруженному восстанию. В ходе революции к 25 октября 1917 г. все ключевые пункты в городе были заняты большевиками, под предводительством В.И. Ленина. Они захватывают Зимний дворец и арестовывают временное правительство.

Вечером 25 октября на 2-ом Всероссийском Съезде Советов рабочих и солдатских депутатов, объявили, что власть переходит ко 2-ому Съезду Советов, а на местах - к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.

Решения II Всероссийского съезда Советов. Первые декреты советской власти:

Декрет о мире - объявление о выходе России из войны, обращение ко всем воюющим державам с предложением начать переговоры о мире без аннексий и контрибуций;

Декрет о земле - фактически принята эсеровская программа социализации земли, популярная среди крестьян: отмена частной собственности на землю, безвозмездная конфискация помещичьих земель и раздел их среди крестьян по трудовой и потребительской нормам. Требования крестьян полностью удовлетворены;

Декрет о власти - провозглашение перехода власти к Советам, создание новой структуры власти, отказ от принципа разделения властей как буржуазного.

В итоге октябрьской революции большевики одержали победу, установилась диктатура пролетариата. Классовое общество было ликвидировано, помещичья земля передана в руки крестьянам, а промышленные сооружения: фабрики, заводы, шахты – в руки рабочих.

Вследствие октябрьского переворота началась Гражданская война, из-за которой погибли миллионы людей, и началась эмиграции в другие страны. Великая октябрьская революция повлияла на последующий ход мировой истории.

36. Гражданская война 1918 – 1922 гг.

Гражданская война - это ожесточенная вооруженная борьба различных социальных, национальных и политических сил за власть внутри страны.

Причины Гражданской войны :

Общенациональный кризис в стране, породивший непримиримые противоречия между основными социальными слоями общества;

Особенности социально-экономической и антирелигиозной политики большевиков, направленной на разжигание вражды в обществе;

Стремление дворянства и буржуазии вернуть утраченное положение;

Падение ценности человеческой жизни в хо де Первой мировой войны - психологический фактор.

Специфические черты Гражданской войны:

Сопровождалась интервенцией иностранных держав, стремившихся максимально осла бить Россию;

Велась с крайним ожесточением («красный» и «белый» террор).

Основные события Гражданской войны .

Первый этап (октябрь 1917 - весна 1918 г.): победа вооруженного восстания в Петрограде и свержение Временного правительства. Военные действия носили локальный характер. Антибольшевистские силы использовали политические методы борьбы или создавали вооруженные формирования (Добровольческая армия).

Второй этап (весна - декабрь 1918г.): формирование антибольшевистских центров и начало активных боевых действий.

Ключевые даты

Март - апрель - оккупация Германией Украины, Прибалтики и Крыма, в ответ страны Антанты решают ввести свои войска на территорию России. Англия высаживает десант в Мурманске, Япония - во Владивостоке интервенция

Май - мятеж Чехословацкого корпуса, со стоявшего из перешедших на сторону Антанты пленных чехов и словаков и двигавшегося на эшелонах к Владивостоку для переброски во Францию. Причина восстания - попытка большевиков разоружить корпус. Итоги: одновременное падение советской власти на всем протяжении Транс сибирской магистрали.

Июнь - создание ряда эсеровских правительств: Комитета членов Учредительного собрания в Самаре, Временного сибирского правительства в Томске, Уральского областного правительства в Екатеринбурге.

Сентябрь - создание в Уфе «всероссийского правительства» - Уфимской директории.

Ноябрь - разгон Уфимской директории адмиралом А. В. Колчаком, объявившим себя «верховным правителем России».

Третий этап (январь - декабрь 1919 г.) - кульминация Гражданской войны: относительное равенство сил, крупномасштабные операции на всех фронтах. К началу 1919 г. в стране сформировались три основных центра Белого движения:

Войска адмирала А. В. Колчака (Урал, Сибирь);

Вооруженные силы Юга России генерала А. И. Деникина (Донская область, Северный Кавказ);

Войска генерала Н. Н. Юденича в Прибалтике.

Ключевые даты

Март - апрель - генеральное наступление войск Колчака на Казань и Москву, мобилизация большевиками всех возможных ресурсов.

Конец апреля - декабрь - контрнаступление Красной Армии (С. С. Каменев, М. В. Фрунзе, М. Н. Тухачевский), вытеснение войск Колчака за Урал и их полный разгром к концу 1919 г.

Май - июнь - первое наступление Юденича на Петроград. С трудом отбито. Генеральное наступление войск Деникина. Захвачены Донбасс, часть Украины, Белгород, Царицын.

Сентябрь - октябрь - начало наступления Деникина на Москву (максимальное продвижение - до Орла). Второе наступление войск генерала Юденича на Петроград. Контрнаступление Красной Армии против сил Деникина (А. И. Его ров, СМ. Буденный) и Юденича (А. И. Корк).

Ноябрь - войска Юденича отброшены в Эстонию.

Итоги : к концу 1919 г. наметился явный перевес сил в пользу большевиков, по сути, исход войны был предрешен.

Четвертый этап (январь - ноябрь 1920 г.): разгром Белого движения в европейской части России.

Ключевые даты

Апрель - октябрь - советско-польская вой на. Вторжение польских войск на Украину и захват Киева (май). Контрнаступление Красной Армии.

Октябрь - Рижский мирный договор с Польшей: Польше передавалась Западная Украина и Западная Белоруссия. Но за счет этого Советской России удалось освободить войска для наступления в Крыму.

Ноябрь - наступление Красной Армии в Крыму (М. В. Фрунзе) и полный разгром войск Врангеля. Завершение Гражданской войны в европейской части России.

Пятый этап (конец 1920-1922г.): разгром Белого движения на Дальнем Востоке.

Октябрь 1922 г. - освобождение Владивостока от японцев.

Причины победы красных в войне:

Удалось привлечь на свою сторону крестьянство обещанием реализовать Декрет о земле после победы в войне. Аграрная программа белых предусматривала возврат захваченных земель помещикам;

Отсутствие единого командования и планов ведения войны у белых. У красных, наоборот, имелась компактная территория, единый вождь - Ленин, единые планы ведения боевых действий;

неудачная национальная политика белых - лозунг «единой и неделимой России» оттолкнул от Белого движения национальные окраины, в то время как лозунг свободы национального самоопределения обеспечил большевикам их поддержку;

Белые опирались на помощь Антанты, т.е. интервентов, и поэтому в глазах населения вы глядели их пособниками, выступали как антинациональная сила. По этой же причине почти половина офицеров царской армии перешли на сторону красных в качестве военспецов;

Красным удалось провести мобилизацию всех ресурсов при помощи политики «военного коммунизма», чего не смогли сделать белые. Основные мероприятия этой политики: введение продразверстки (по сути, конфискация продовольствия у крестьян на нужды армии) и всеобщей трудовой повинности (т. е. милитаризация труда), запрет частной торговли, национализация средних и даже мелких предприятий, курс на свертывание товарно-денежных отношений

Последствия Гражданской войны :

Тяжелейший экономический кризис, хозяйственная разруха, падение промышленного производства в 7 раз, сельскохозяйственного - в 2 раза;

Огромные демографические потери - за годы Первой мировой и Гражданской войн от боевых действий, голода и эпидемий погибло около 10 млн человек;

Окончательное становление диктатуры большевиков, при этом жесткие методы управления страной периода Гражданской войны стали рассматриваться как вполне приемлемые и для мирного времени.

37. Россия на рубеже 19 – 20 вв. Политическое и экономическое развитие.

Начать ответ следует с раскрытия понятия «модернизация»: это процесс коренного изменения экономического, политического и социального развития страны, начавшийся в 90-е гг. XIX в. В каждой из этих сфер модернизация проявлялась по-разному.

В экономической сфере модернизация выразилась в переходе к индустриализации - резкому увеличению темпов роста промышленного производства, его преобладанию над сельскохозяйственным производством, а так же в концентрации и монополизации производства и капиталов.

Процесс модернизации в политической сфере заключался в переходе от традиционных, полуфеодальных форм правления к буржуазным - конституционной монархии или республике и сопровождался вовлечением больших групп населения в политическую борьбу, созданием политических партий, выражавших их интересы.

Модернизация в социальной сфере привела к урбанизации - резкому увеличению численности городского населения и к маргинализации - потере определенной частью населения своего социального статуса. Как следствие, вплоть до революции 1905-1907 гг. усиливались социальная напряженность и социальные конфликты в обществе.

Далее следует отметить, что в 1890-е гг. Россия вступила в период монополистического капитализма . Его основные признаки: монополизация промышленности, слияние промышленного и финансового капиталов, раздел сфер влияния между международными монополиями, территориальный раздел мира и начало борьбы за передел сфер влияния.

Затем надо рассмотреть этапы экономического развития страны:

1890-е гг. - промышленный подъем. Не обходимо отметить его тесную связь с железнодорожным строительством, которое привело к раз витию смежных отраслей экономики, и огромную роль в этом государства, проанализировать экономическую политику С. Ю. Витте (бюджетную и денежную реформы, введение системы госзаказов, поощрение ввоза иностранного капитала в страну), привести статистические данные о росте промышленного производства в эти годы (среднегодовые темпы роста - 10-12%);

1900-1903 гг. - экономический кризис. Спад производства на 8-15%, особенно пострадала мелкая промышленность;

1904 -1908 гг. - депрессия. Следует проанализировать ее причины: прежде всего, это забастовочное движение во время революции 1905-1907 гг.;

А) 1909-1913 гг. - промышленный подъем. Этот этап характеризуется усилением монополизации промышленности, появлением монополий высших форм - синдикатов, трестов, концернов. Необходимо высказать свое мнение по вопросу о степени влияния иностранного капитала в экономике России.

Следует обратить внимание на чрезмерную социальную дифференциацию населения (каждое сословие было неоднородно и делилось на не сколько более мелких социальных групп со своей коллективной психологией и интересами), на особую роль интеллигенции, считавшей себя выразительницей интересов всех слоев общества, на слабость так называемого среднего класса, который находился в стадии формирования, на отсутствие продуманной социальной политики, на потерю жизненных ориентиров у маргинальных слоев населения, на наличие антагонистических социальных групп: дворянство - крестьянство, буржуазия - рабочие. Все это вместе взятое еще больше усложняло ситуацию в стране.

Вывод: на рубеже XIX-XX вв. в стране началась модернизация, были достигнуты значительные успехи в экономическом развитии. Однако сделано это было в основном за счет населения, уровень жизни которого был крайне низок. Сложившиеся диспропорции крайне обострили социальные проблемы и привели в начале XX в. к революции.

38. Русско-японская война 1904 – 1905 гг.

Экономический подъем России, строительство железных дорог, экспансивная политика освоения провинций, привела к упрочению позиций России на Дальнем Востоке. У царского правительства появилась возможность распространить свое влияние на Корею и Китай. С этой целью царское правительство в 1898 г. взяло в аренду у Китая Ляодунский полуостров сроком на 25 лет.

В 1900 г. Россия вместе с другими великими державами приняла участие в подавлении восстания в Китае и ввела свои войска в Манчжурию под предлогом обеспечения охраны КВЖД. Китаю было поставлено условие - вывод войск с оккупированных территорий в обмен на концессию Манчжурии. Однако международная ситуация сложилась неблагоприятно, и Россия была вынуждена вывести свои войска без удовлетворения претензий. Недовольная ростом российского влияния на Дальнем Востоке, поддерживаемая Англией и США, Япония вступила в борьбу за главенствующую роль в Юго-Восточной Азии. К военному конфликту готовились обе державы.

Расклад сил в тихоокеанском регионе был не в пользу царской России. Она значительно уступала в количестве сухопутных войск (в районе Порт-Артура была сосредоточена группировка в 98 тыс. солдат против 150-тысячной японской армии). Япония значительно превосходила Россию в военной технике (японские ВМС имели вдвое больше крейсеров и трехкратно превосходили российский флот по количеству миноносцев). Театр военных действий находился на значительном удалении от центра Росси, что затрудняло поставку боеприпасов и продовольствия. Положение усугублялось низкой пропускной способностью железных дорог. Невзирая на это, царское правительство продолжало агрессивную политику на Дальнем Востоке. В желании отвлечь народ от социальных проблем правительство решило поднять престиж самодержавия «победоносной войной».

27 января 1904 г . без объявления войны японские войска атаковали русскую эскадру, стоящую на рейде Порт-Артура.

В результате было повреждено несколько российских боевых кораблей. В корейском порту Чемульпо были блокированы российский крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». Экипажам была предложена капитуляция. Отвергнув это предложение, русские моряки вывели корабли на внешний рейд и приняли бой с японской эскадрой.

Несмотря на героическое сопротивление, прорваться к Порт-Артуру им не удалось. Оставшиеся в живых моряки затопили суда, не сдавшись врагу.

Трагически складывалась оборона Порт-Артура. 31 марта 1904 г. при выводе эскадры на внешний рейд на мине подорвался флагманский корабль крейсер «Петропавловск», погиб выдающийся военачальник, организатор обороны Порт-Артура адмирал С.О.Макаров. Командование сухопутными войсками не предприняло должных действий и допустило окружение Порт-Артура. Отрезанный от остальной армии 50-тысячный гарнизон с августа по декабрь 1904 г. отразил шесть массированных атак японских войск.

Порт-Артур пал в конце декабря 1904 г. Потеря основной базы российских войск предопределила исход войны. Крупное поражение русская армия потерпела под Мукденом. В октябре 1904 г. на помощь осажденному Порт-Артуру вышла 2-я тихоокеанская эскадра. Вблизи острова Цусима в Японском море она была встречена и разгромлена японскими ВМС.

В августе 1905 г. в Портсмунде Россией и Японией был подписан мирный договор, по которому Японии отошла южная часть острова Сахалин и Порт-Артур. Японцам предоставлялось право свободной ловли рыбы в российских территориальных водах. Россия и Япония обязались вывести свои войска из Маньчжурии. Корея признавалась сферой японских интересов.

Русско-японская война легла тяжелым экономическим бременем на плечи народа. Расходы на войну составили 3 млрд рублей из внешних займов. Россия потеряла убитыми, ранеными и захваченными в плен 400 тыс. человек. Поражение показало слабость царской России и усилило недовольство в обществе существующей системой власти, приблизило начало революционных событий.

39. Культура в 1917 – 1927 гг.

С победой Октябрьской революции 1917 г. и установлением диктатуры пролетариата наука и культура стали «частью общепартийного дела»: их развитие было всецело подчинено общим целям социалистического строительства и осуществлялось под непосредственным партийно-государственным руководством. По мере того как утверждалась однопартийная политическая система, изгонялась оппозиция, складывалось тоталитарное государство, сфера культуры огосударствлялась, подгонялась под единый идейный стандарт, утрачивала творческую самостоятельность. Шел процесс формирования культуры, свойственной тоталитарному об ществу, - культуры, поставленной под контроль государства, стремящегося руководить духовной жизнью общества, воспитывать его членов в духе господствующей идеологии. Сказанное, конечно, не означает, что наука и культура в 20-30-е гг. не знали взлетов, крупных свершений, выдающихся открытий. Происходившие в духовной сфере процессы были сложны и неоднозначны.

Бесспорным достижением 20-х гг. стала ликвидация массовой неграмотности . Миллионы взрослых прошли подготовку в школах по ликвидации неграмотности (ликбезах), создавалась сеть изб-читален, библиотек. Новая система образования строилась на принципах единой трудовой школы. Обязательным было сначала четырехклассное начальное, а затем и семиклассное образование. 20-е гг. - яркая страница в истории отечественной педагогики, время экспериментов и новаций (безурочная система, безоценочное обучение, лабораторный метод, самоуправление и др.). В 30-е гг. ситуация в школьном образовании изменилась: были восстановлены традиционные формы обучения (уроки, предметы, оценки, строгая дисциплина), опыт предыдущего десятилетия осужден как «перегиб».

К 20-м гг. относится создание так называемых рабфаков , факультетов по подготовке специалистов с высшим образованием из числа рабочих и крестьян. Особое внимание уделялось подготовке преподавателей общественных наук для высшей школы (Институт красной профессуры). В конце 20-х - 30-е гг. прошел целый ряд кампаний по изгнанию из университетов и институтов профессоров и преподавателей, по мнению властей, не освоивших марксистское учение. Жертвами репрессий вместе с педагогами были и студенты (например, в конце 20-х гг. был арестован и сослан на Соловки выдающийся знаток русской литературы академик Д. С. Лихачев, тогда студент Ленинградского университета).

Борьба за «идейную чистоту» предопределила особенности развития гуманитарных наук. О том, что власть не даст возможности продолжить исследования ученым, чьи научные взгляды отличны от марксистских, было заявлено громко и жестко: в 1922 г. группа видных философов, историков, экономистов, социологов (П. А. Сорокин, Н. А. Бердяев, С. Л. Франк, И. А. Ильин, Л. П. Карсавин, А. А. Кизеветтер и др.) была выслана из страны. С выходом «Краткого курса истории ВКП(б)» появился своеобразный «эталон», с которым сверялось все написанное и высказанное. В 30-е гг. идеологическое давление на ученых-гуманитариев было дополнено прямыми репрессиями (аресты, ссылки, расстрелы). Среди жертв репрессий - выдающиеся экономисты Н. Д. Кондратьев и А. В. Чаянов, философ П. А. Флоренский и др.

В сфере точных и естественных наук ситуация была несколько иной. Выдающиеся открытия были сделаны В. И. Вернадским, А. Ф. Иоффе, П. Л. Капицей, Н. И. Вавиловым, С. В. Лебедевым, Н. Д. Зелинским, А. Н. Туполевым, И. В. Курчатовым и др. Государство, особенно с началом индустриализации и в условиях нарастания военной угрозы, вкладывало в развитие точных и естественных наук значительные средства, стремилось повысить материальный уровень жизни ученых. Но репрессии 30-х гг. не обошли ученых-естественников стороной. Был арестован и замучен в лагерях выдающийся генетик Н. И. Вавилов, в «шарашках» (конструкторских бюро и лабораториях, созданных в местах заключения) трудились А. Н. Туполев, С. П. Королев, В. П. Глушкои др.

К началу 20-х гг. из страны эмигрировали многие выдающиеся писатели, художники, музыканты (И. А. Бунин, А. И. Куприн, К. Д. Бальмонт, В. Ф. Ходасевич, М. Шагал, И. Е. Репин, С. С. Прокофьев, С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин и др.). Немало выдающихся деятелей русской культуры остались в России (А. А. Ахматова, О. Э. Мандельштам, М. М. Пришвин, Н. С. Гумилев, расстрелянный в 1921 г., В. Э. Мейерхольд и др.). До середины 20-х гг. в искусстве царил дух творческого поиска, попыток найти необычные, яркие художественные формы и образы. Существовало множество творческих объединений, исповедовавших различные взгляды на сущность и предназначение искусства (Пролеткульт, Российская ассоциация пролетарских писателей, группа «Серапионовы братья», «Литературный центр конструктивизма», «Левый фронт искусств», Ассоциация художников революционной России, Общество московских живописцев и др.). С 1925 г. идеологическое давление на деятелей культуры усилилось. К середине 30-х гг. общеобязательным для советского искусства художественным методом был объявлен метод социалистического ре ализма (изображение действительности не такой, какова она есть, а такой, какой она должна быть с точки зрения интересов борьбы за социализм). Решающими в этом смысле событиями были создание в 1934 г. Союза советских писателей и ряд идеологических кампаний, осуждавших, например, музыку Д. Д. Шостаковича. Творческие союзы, по существу, превратились в часть партийно-государственного аппарата. Внедрение единых художественных канонов осуществлялось в том числе репрессивным путем. Погибли в лагерях Мандельштам, Клюев, Бабель, Мейерхольд, Пильняк, Васильев и др. Тоталитарный строй уничтожал свободу творчества, духовного поиска, художественного самовыражения - последовательно и методично: «Меня, как реку, суровая эпоха повернула. Мне подменили жизнь» (А А. Ахматова).

И все-таки писателями, художниками, композиторами, деятелями театра и кино в эти годы были созданы талантливые и даже выдающиеся произведения: «Тихий Дон» М. А. Шолохова, «Разгром» А.А.Фадеева, «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» М. А. Булгакова, «Реквием» А. А. Ахматовой, «Жизнь Клима Самгина» М. Горького, «Страна Му-равия» А. Т. Твардовского, симфоническая и камерная музыка Д. Д. Шостаковича и С. С. Прокофьева, песни И. О. Дунаевского, театральные постановки во МХАТе, Камерном театре, Театре революции, кинофильмы С. М. Эйзенштейна, В. И. Пудовкина, Г. В. Александрова и др.